Citerò, ma sarebbero molti i nomi da riportare perché costituiscono un vanto dell’Italia riconosciuto in tutto il mondo, soltanto la diga di Kariba in Rodesia con la quale si è sbarrato un grande fiume, lo Zambesi, e quella del Vajont tristemente nota per la tragedia dove, nell’ottobre 1963, hanno perduto la vita 2000 persone alcune delle quali queresi.

Da riportare, al riguardo, quanto accaduto ad Albino, un bravo querese che faceva parte di quel cantiere. Il lunedì immediatamente precedente al giorno della tragedia, non si sentì di andare come il solito a lavorare per uno strano presentimento di pericolo grave di cui, inascoltato, aveva fatto cenno anche al responsabile dei lavori. Cosa insolita per una persona corretta come lui, si fece dare dal medico sette giorni di malattia. Questa decisione lo turbò molto: gli sembrava di aver compiuto una frode avendo inventato una malattia che riteneva inesistente. Era questo, per Albino, un comportamento assolutamente inammissibile. Quando dopo pochi giorni venne a conoscenza dell’accaduto, e si rese conto di essersi salvato da sicura morte per una coincidenza al di fuori da ogni logica ma che aveva chiaramente preavvertito, restò tanto impressionato da perdere per sempre la serenità. Sentiva, per il sotterfugio messo in atto nel mentre tanti suoi colleghi erano periti nell’espletamento del proprio dovere, un senso di colpa tanto grave da condurlo addirittura a prematura morte.

Da ricordare anche Mario, per il quale chi scrive nutriva una buona amicizia, e che nei grandi cantieri ricopriva posti di responsabilità ma che non ha assistito alla tragedia del Vaiont nel quale ha lungamente prestato la sua preziosa opera perché trasferito per tempo in un altro cantiere. Vi è successivamente tornato per seguire i lavori di sistemazione della diga danneggiata dal disastro per mancare dopo qualche anno stroncato da grave malattia.

Nel lasso di tempo relativamente breve che intercorre dall’epoca degli avvenimenti di cui si parla per arrivare a quella attuale, anche i cantieri di costruzione delle grandi opere come quelle in argomento hanno subito una profonda trasformazione. Ad esempio per l’esecuzione dello scavo delle gallerie viene oggi usata una macchina, la fresa, che perfora a sezione piena la roccia dell’avanzamento senza che sia necessaria la presenza di personale all’interno della galleria.

Si tratta di una specie di enorme trapano (può arrivare anche a 10 metri di diametro), guidato da un solo tecnico comodamente seduto in ufficio, e che, oltre a tagliare la roccia, raccoglie tutto il materiale di risulta ridotto in pezzi minuti, lo trasporta all’esterno e, al tempo stesso, evita ogni infiltrazione d’acqua in galleria tramite acqua in contropressione espulsa dall’interno.

Il progresso, come si capisce, è stato notevolissimo. Ove poi si andasse ancora più indietro con gli anni si vedrebbe che, solo qualche decennio prima di quei giorni di per sè molto difficili, non erano disponibili nemmeno l’aria compressa ed i perforatori, e quindi ogni foro nella roccia destinato ad accogliere l’esplosivo, era fatto a mano da due operai che, di tanto in tanto, si alternavano l’un l’altro. Il primo svolgeva il gravoso compito di percuotere violentemente con una pesante mazza la testa di un lungo scalpellone, chiamato barramina tenuto in posizione e fatto continuamente girare attorno a sè stesso a mano dal secondo che, nel frattempo, si rinvigoriva per essere pronto a subentrare subito dopo al collega. In questo, come in molti altri campi, in meno di un secolo la nostra società è stata oggetto di una vera e propria rivoluzione! Affinché si possa rendersene conto racconterò come nella falegnameria di mio padre fosse usata a mò di incudine, per la sua notevole grandezza, proprio il corpo della mazza da minatore, mazza che figura, priva del lungo manico in legno, nella foto allegata. Ebbene, si tratta di un blocco di ferro del peso di ben 10 chili che il minatore, in quegli anni, faceva roteare come un fuscello per colpire con violenza, grande rapidità e precisione la barramina!

I cantieri di costruzione degli impianti idroelettrici di cui si parla avevano una durata massima di qualche lustro ed i queresi che vi lavoravano hanno, pertanto, potuto mantenere i contatti con la terra di origine e, una volta rientrati stabilmente in paese, creare importanti attività in proprio con risultati ottimi. Ne é un valido esempio l’amico Luigi che, tornato dai grandi cantieri di Kariba ha creato, assieme al fratello Franco una industria modello che, oltre ad aver dato per molti anni lavoro ad una trentina di persone, é stata insignita dalla Regione Veneto con un premio riservato agli operatori economici che si sono particolarmente distinti.

Da citare anche Tullio che un tempo si dedicava, assieme al sottoscritto, alla conduzione del proiettore del Prealpi e che, a sua volta reduce dai grandi lavori di Kariba, ha contribuito in maniera eccelsa all’industrializzazione di Quero con quella che è, ancora oggi, la più importante fabbrica di lampadari del posto.

Altri emigravano in terre lontanissime come le Americhe o l’Australia da dove non sarebbero più tornati in patria se non per qualche breve visita fatta molti anni dopo. Fa eccezione a questa regola il mio amico Mario che, dopo aver creato nella lontana Nuova Zelanda una fiorente azienda di produzione di pomodori in serra, è riuscito a trasportarla a Quero e quindi, seguendo le diverse esigenze di mercato, a trasformarla in una altrettanto fiorente coltivazione, sempre in serra, di fiori. E’ evidente come sia stata la nostalgia per il proprio paese, molto sentita da tutti gli emigranti, a convincere Mario a compiere un passo così determinante e non privo di rischi.

In tema di nostalgia è significativo l’episodio di un giovanissimo emigrante, Giovanni da Cilladon che, venuto in vacanza a Quero dopo quaranta anni di Australia dove si era sistemato ed aveva creato la sua nuova famiglia, incontrandomi mi chiese: non potremmo recarci a Segusino a trovare ” le tose” come quando vi andavamo tutti assieme in bicicletta “a morose”? Mi parve cosa naturale rispondergli: Giovanni, sono passati quattro decenni e “le tose” sono ormai nonne! La mia prima impressione fu quella di un semplice episodio curioso da raccontare ai comuni amici per fare quattro risate. Più tardi, a mente fredda, continuavo a rimuginare tra mè e mè lo strano comportamento dell’amico domandandomi se, sotto sotto, non nascondesse qualcosa che mi sfuggiva. Mi chiedevo: perchè nella mente di Giovanni i due periodi di vita trascorsi in Italia, quello che aveva davanti agli occhi e quello antecedente di un quarantennio, si saldavano tra di loro senza soluzione di continuità e quindi saltando a piè pari tutti gli avvenimenti che nel frattempo erano accaduti ?. Solo più tardi riuscii a vederci chiaro. Riuscii cioè a capire quanto doveva essere costata a Giovanni e, di riflesso, a tutti i nostri emigranti, la risoluzione del primo problema che gli si presentava stando lontani dal proprio paese: quello della nostalgia. Sicuramente il giovane emigrante trovandosi sperduto in

terra straniera, tra gente così diversa da lui, completamente solo, aveva dovuto necessariamente cancellare dalla memoria il ricordo del proprio paese, dei parenti, degli amici, dei castagni di Cilladon ecc. ecc. In poche parole Giovanni, per vivere serenamente in Australia aveva dovuto sgombrare la sua mente da tutto ciò sostituendovi la nuova realtà nella quale doveva immergersi sempre di più. Senza dubbio deve essersi trattato di un processo duro, lungo e faticoso ma dal quale, come realmente accaduto, doveva riuscire vincitrice l’Australia, pena il rientro anticipato di Giovanni in Italia. In conclusione quella domanda rivoltami di andare “a trovare le tose” era tutt’altro che ingenua e ridicola; essa era la prova tangibile ed inconsciamente fornita da Giovanni della forzata e dolorosa rinuncia, comune a tutti gli emigranti, del ricordo vivo del paese lontano.

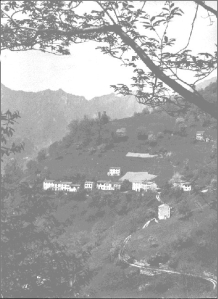

Conoscendo bene la situazione di Cilladon, la bella e piccola frazione di Quero nella quale a suo tempo Giovanni viveva, mi rendo perfettamente conto delle ragioni che, a suo tempo, lo avevano spinto a cercar fortuna nella lontana Australia. Quattro case sperdute in montagna e prive di tutto, nel vero senso della parola: niente energia elettrica, né telefono, né mezzi di trasporto con un’agricoltura poverissima caratteristica di tutte le aree montane. L’unico collegamento con la vita civile era stato per Giovanni la scuola che egli aveva frequentato percorrendo ogni giorno, a piedi, con il bello o brutto tempo, 5 chilometri di strada per recarsi a Quero. Un elemento positivo, oltre alla bellezza dei luoghi, era, in quei tempi la produzione di castagne di ottima qualità. Era in quella occasione che Giovanni si esibiva nell’acrobatica attività di battitura dei ricci necessaria per la raccolta dei frutti. Arrampicato assieme al padre Agostino ad altezze vertiginose sugli enormi alberi con una lunghissima e flessibile pertica in legno (la inima) percuoteva , fino a farli staccare dai rami, tutti i ricci. Le oscillazioni impresse dal giovane alla grossa estremità dove afferrava l’inima, man mano che la percorrevano in tutta la sua lunghezza, trovandola via via più sottile e flessibile, diventavano sempre più ampie fino a trasformarne la punta in una specie di randello in moto perpetuo che percuotendo in verticale tutti i frutti, anche se lontani, li faceva cadere a terra dove venivano raccolti usando, a protezione delle mani, delle forcelle in legno. Successivamente venivano ammassati nella “rizziera” cioè in un apposito recinto all’aperto dove restavano, coperti da uno spesso strato di foglie, per una ventina di giorni durante i quali i ricci si rompevano provocando la fuoriuscita e quindi consentendo la raccolta delle castagne.

Sulla apertura dei ricci, che in realtà avviene con un taglio a croce, mi piace ricordare una favola che la maestra ci raccontò alla scuola elementare e che ho ancora presente nella mente nonostante siano passati oltre 60 anni. Diceva la Rago che in un paesino di montagna come Cilladon, gli abitanti andarono da un santo uomo che vi faceva vita da eremita per lamentarsi della povertà che li affliggeva. Gli dicevano: qui non abbiamo nulla!. Il terreno coltivabile è pochissimo ed arido. Anche questi enormi alberi non danno alcun frutto commestibile ma solo dei ricci verdi ricoperti di aculei così pungenti che non possiamo nemmeno toccarli. Il santo si fece portare un riccio e lo benedì con un segno di croce. Il riccio si aprì con due tagli perpendicolari sulla falsariga del gesto fatto dal sant’uomo che disse: ecco da oggi sarà la croce ad aprire tutti i ricci per darvi modo di trovare, all’interno, dei frutti deliziosi e nutrienti!.

Quella che precede è solo una storiella la quale, come tutte le storielle, non ha alcuna attinenza con la realtà. Essa però, secondo me, ha un significato ben preciso in quanto fa capire la religiosità diffusa tra la gente povera in quegli anni, religiosità tanto semplice ed ingenua da riuscire a trovare in tutti gli avvenimenti, anche in quello banale come poteva essere la rottura dei ricci, una relazione diretta con l’aldilà. Una volta messe tutte le vicende umane nelle mani di Dio, tutto diventava più facile, si riusciva a superare le molte avversità della dura vita di quegli anni. E’ evidente il contrasto con la mentalità dei nostri giorni nei quali si tende sempre di più a credere solo a ciò che può essere dimostrato dalla ragione. E’ altresì evidente come allora si potesse vivere serenamente pur in presenza di continue grandi difficoltà materiali e come oggi, nonostante il grande benessere, si viva, per alcuni versi, peggio di allora. Tutto questo ragionamento è ben rappresentato da una frase che ho sentito in perfetto dialetto romanesco durante una recente discussione sullo scottante tema della fede religiosa e che è terminata con il seguente interrogativo: “Ma in fin dei conti che fatica famo a crede’?”

Totalmente diverso il ragionamento che, sullo stesso tema, faceva il grande giornalista Indro Montanelli quando scriveva: “invidio coloro che hanno quella fede che a mè non è stata data!”

Cilladon, per una mera e fortuita casualità, si trova ancora nella stessa situazione edilizia di mezzo secolo fà non essendo stato invaso, come la maggior parte del territorio italiano, da nuove costruzione. Mantiene quindi tuttora intatta la sua notevole bellezza., oggi facilmente godibile grazie alle strade di accesso recentemente costruite. C’è un punto, situato in alto e a picco sopra la stazione ferroviaria di Quero-Vas, dal quale si domina un lungo tratto del fiume Piave. E’ da quel punto che, in gioventù, ho potuto assistere ad uno spettacolare fenomeno naturale che mi dicono si ripete spesso e con diverse modalità. In una giornata piena di sole stavo gustando con gli amici la splendida veduta, quando si è vista arrivare da nord una bassa nuvola densa e bianchissima che, illuminata dal sole, percorreva molto lentamente il fondo valle scavalcando le case, i dossi del terreno, il ponte di Vas, in breve tutti gli ostacoli che incontrava lungo il suo percorso, con delle meravigliose lente cascate di una specie di bianchissima panna montata che avanzava piano piano e silenziosamente. Sembrava la scena di un film muto proiettato al rallentatore e dominata dalle nubi nel loro lento movimento verso sud. Come il fondo valle fu totalmente sommerso dalla nuvola ci trovammo davanti ad un paesaggio nuovo. Sparite le strade e le case, avevamo ai nostri piedi un vero e proprio mare di nuvole bianche dal quale emergeva solo la parte superiore delle montagne, il tutto illuminato da un sole vivissimo con un effetto scenico molto bello.

Fosse stato presente l’ignoto autore della storiella sull’apertura a croce dei ricci avrebbe sicuramente trovato in quella vera meraviglia il regalo più bello che il padreterno aveva elargito ai, in questo caso, fortunati abitanti di Cilladon per ricompensarli della dura vita che stavano conducendo.

In fatto di disoccupazione si distingueva dagli altri il Comune di Vas che, nonostante fosse il più piccolo di tutti, poteva contare sulla presenza, all’interno del suo territorio, di una importante industria come la cartiera, portatrice di benessere per una vasta area, fornendo occupazione alla maggior parte dei lavoratori locali ed anche a qualcuno esterno. L’azienda, in quel comune, godeva di numerosi vantaggi come la disponibilità di molta buona manodopera e di un’ampia area attraversata dal “Fium”, un rio ricchissimo d’acqua utilizzabile per le lavorazioni e quindi avrebbe potuto, con il passare degli anni, incrementare il suo giro d’affari espandendo il benessere anche nei vicini paesi di Quero e Segusino. Per far questo avrebbe dovuto seguire i tempi e le regole inderogabili che li caratterizzavano e, in particolare, l’indispensabile e continuo ammodernamento di attrezzature e metodi di lavoro .

Il tecnico addetto alla manutenzione delle macchine era allora Secondo, il bravo elettricista tuttofare che comparirà più avanti nella storia del cinema Prealpi, il quale, ben conoscendo il problema, mi raccontava, preoccupato per il suo futuro, come l’unica miglioria che la proprietà dell’azienda apportava ai macchinari e soprattutto all’imponente nastro metallico flessibile dal quale usciva l’interminabile rullo di carta e che, ormai vecchi, avrebbero richiesto invece di essere sostituiti con altri più moderni e funzionali, consisteva nel potenziamento dei soli motori elettrici che, se da un lato ha provvisoriamente aumentato la produttività grazie alla maggior velocità di rotazione impressa dai nuovi motori, dall’altro ha fatto anticipare ulteriormente la fine della fabbrica, avvenuta nei primi anni 60, per l’intenso logorio cui venivano sottoposte le macchine. Oltre a Secondo lavoravano alla Cartiera di Vas anche Carlo e mia cugina Maria. Sento di dover nominare Maria, assunta in cartiera in sostituzione del fratello Vittorino che, disperso in Russia durante l’ultima grande guerra, ne rappresenta uno degli episodi più dolorosi e commoventi. Io ero ragazzino ma ho ancora davanti gli occhi il giorno antecedente la partenza di mio cugino Vittorino per la guerra di Russia. Era domenica e a Quero c’era la fiera. In piazza Marconi, proprio davanti alla sua casa c’era la giostra a catene. Vittorino continuava a salire e scendere dai seggiolini della giostra passando senza posa da uno all’altro e giustificando questa sua frenesia incontenibile, chiaro indice dell’eccezionalità degli avvenimenti che lo aspettavano, con il fatto che era quello il suo ultimo giorno prima di partire per la Russia e che quindi voleva sfruttarlo in pieno. Da quel giorno di Vittorino non di saprà più nulla. La disperata ricerca di notizie da parte di mia zia Regina, continuate per tutta la sua restante vita ed estese per ogni dove, non approderanno a nulla. Avendola conosciuto a fondo posso dire a ragion veduta che il dolore da lei provato per questo figlio di cui non ha avuto mai più notizia sia quanto di peggio può capitare ad una madre.

Il tecnico addetto alla manutenzione delle macchine era allora Secondo, il bravo elettricista tuttofare che comparirà più avanti nella storia del cinema Prealpi, il quale, ben conoscendo il problema, mi raccontava, preoccupato per il suo futuro, come l’unica miglioria che la proprietà dell’azienda apportava ai macchinari e soprattutto all’imponente nastro metallico flessibile dal quale usciva l’interminabile rullo di carta e che, ormai vecchi, avrebbero richiesto invece di essere sostituiti con altri più moderni e funzionali, consisteva nel potenziamento dei soli motori elettrici che, se da un lato ha provvisoriamente aumentato la produttività grazie alla maggior velocità di rotazione impressa dai nuovi motori, dall’altro ha fatto anticipare ulteriormente la fine della fabbrica, avvenuta nei primi anni 60, per l’intenso logorio cui venivano sottoposte le macchine. Oltre a Secondo lavoravano alla Cartiera di Vas anche Carlo e mia cugina Maria. Sento di dover nominare Maria, assunta in cartiera in sostituzione del fratello Vittorino che, disperso in Russia durante l’ultima grande guerra, ne rappresenta uno degli episodi più dolorosi e commoventi. Io ero ragazzino ma ho ancora davanti gli occhi il giorno antecedente la partenza di mio cugino Vittorino per la guerra di Russia. Era domenica e a Quero c’era la fiera. In piazza Marconi, proprio davanti alla sua casa c’era la giostra a catene. Vittorino continuava a salire e scendere dai seggiolini della giostra passando senza posa da uno all’altro e giustificando questa sua frenesia incontenibile, chiaro indice dell’eccezionalità degli avvenimenti che lo aspettavano, con il fatto che era quello il suo ultimo giorno prima di partire per la Russia e che quindi voleva sfruttarlo in pieno. Da quel giorno di Vittorino non di saprà più nulla. La disperata ricerca di notizie da parte di mia zia Regina, continuate per tutta la sua restante vita ed estese per ogni dove, non approderanno a nulla. Avendola conosciuto a fondo posso dire a ragion veduta che il dolore da lei provato per questo figlio di cui non ha avuto mai più notizia sia quanto di peggio può capitare ad una madre.

Si capisce, dai racconti riportati, che a Quero, che non poteva contare su alcuna attività simile a quella di Vas, restavano solo i giovanissimi, alcuni adulti che vivevano della magra agricoltura locale, qualche artigiano e le mogli degli emigrati. Si capisce anche quali fossero le caratteristiche essenziali del piccolo paese: povertà, privazioni ed una economia spinta fino a rasentare l’impossibile in tutte le spese correnti nel mentre quelle straordinarie non esistevano proprio. Valga a tale proposito questo piccolo ma significativo esempio. Per frequentare le scuole io e mio fratello dovevamo fermarci tutta la settimana a Feltre ospiti di una piccola ed economica pensioncina: in pratica l’abitazione di due anziane signore che vivevano dei magri introiti di tale attività risparmiando, come detto, in tutto e per tutto ed imponendo, in tal senso, delle rigide regole anche a noi, loro ospiti. Quella, tra tutte, che ricordo per la sua originalità ma anche perchè dà la misura del fenomeno che vado descrivendo è la seguente: nell’accendere o spegnere la luce ruotare tassativamente gli interruttori a muro in senso orario al fine di limitarne l’usura e quindi contenerne le spese di manutenzione. Assolutamente vietato girarli all’indietro! Credo non sia necessario alcun commento!.

Bisogna aggiungere che la povertà faceva compiere azioni molto spesso contrarie alle più elementari norme igieniche. Basterà tra tutte ricordare come molti giovani, non avendo allora denaro per comprarsi le tanto desiderate sigarette, si dedicavano alla raccolta, lungo le strade o per terra nei locali pubblici, delle cicche cioé degli avanzi scartati dai fumatori. Tolta la carta provvedevano a ricuperarne il tabacco per poi costituire, accuratamente avvolto con nuove cartine che si potevano acquistare a modico prezzo, delle rudimentali sigarette immediatamente utilizzate. Anche in questo settore quali cambiamenti si sono verificati!. Il problema dei fumatori attuali non è certo quello della mancanza delle sigarette quanto piuttosto della certezza che il fumo fa male all’organismo. Mi domando: un tempo era forse giovevole per la salute fumare le sigarette formate dagli scarti di altri fumatori, piene zeppe di nicotina e per di più reduci dalla bocca di sconosciuti forse affetti da incognite malattie ?